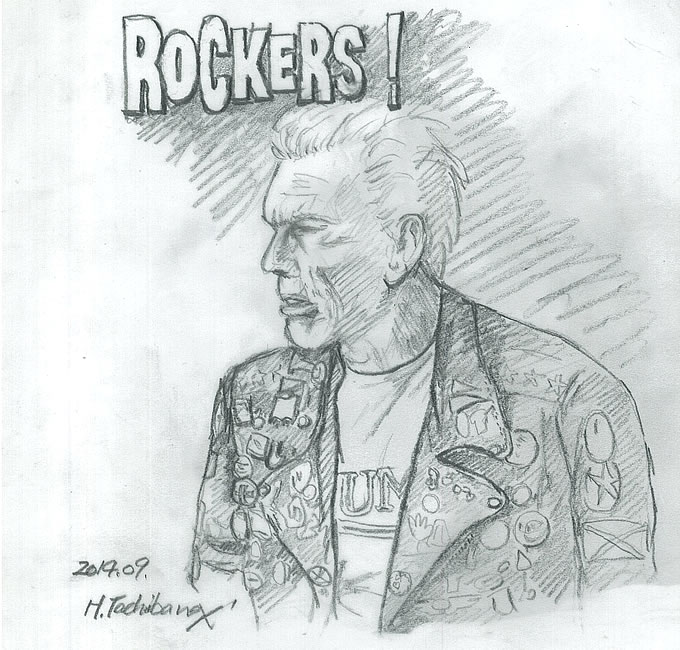

1-1 心を揺さぶるロッカーズ魂

- 掲載日/2014年10月15日

- 文・イラスト/立花 啓毅(商品開発コンサルタント)

リーゼント・ヘアにはブリルクリームをべったり塗り、ピンバッジで埋まった黒い革ジャンに流行(はや)りのブルージーンズ。この出で立ちでキメ込んだのが“ロッカーズ”だ。その革ジャンの襟を立て、白いスカーフを巻き、ポケットに入れた手は親指を出すのが彼らの習わしだった。

そのポケットにはジャックナイフを忍ばせていた。ジーンズのベルトには鋲が打たれ、それも喧嘩の道具だった。そして苦みばしったようにタバコを吸うのがロッカーズの定番だったのだ。

彼らは英国の労働者階級の若者で「レザーボーイ」と呼ばれ、技術を持つことも、勉強する意欲もなく、保守的な大人社会に否定的であった。スピードに取りつかれ、それに命を懸けることをいとわない“バイク命”の一途な若者達だ。彼らのその一途な想いが“カフェレーサー”というカルトを作り出したのである。

50年代の英国の若者は、我々日本人もそうであったように誰もがアメリカに憧れていた。1953年に放映された、俳優マーロン・ブランドの『ワイルドワン(邦題:乱暴者)』やジェームス・ディーンの『エデンの東』、そしてコーラも、プレスリーのピンクのキャデラックも、ブロンドの女を抱きながらオープンエアーを楽しむのも、すべてがアメリカンドリームとしての憧れであった。

それと歩調を合せるように、音楽もプレスリーやジーン・ビンセントの強力なロックンロールが、瞬く間に英国中に浸透していった。

彼らは、英国の封建的な階級制度や、窮屈な規制に我慢ならなかったのだろう。自由奔放に、開放的で、パワフルな世界を求めたのだ。

面白いのは、この丁度50年前までは、アメリカではなく、誰もがイギリスに憧れたていた。それは産業革命が起こり、英国に求心力が働いていたからである。トライアンフの創始者、ベットマンもその1人である。ドイツ人だった彼はイギリスに憧れ、帰化し、そこでトライアンフのモーターサイクルを作り出したのである。

話をもとに戻し、英国にリーバイスのジーンズが進出したのも1951年のことである。彼らはこのジーンズをいち早く取り入れ、鋲を打った革ジャンと組み合わせ、使い込んだヨレヨレのスタイルを作り出した。このスタイルはバイク乗り、ロッカーズの必然性から生まれたものだった。

稼いだ金をバイクにつぎ込み、次がタバコと酒と女だった。トライアンフ、BSA、ノートンと英国製のバイクを買い、それをクリップオンハンドルに変え、種々の改造を施した。バイクは自らの力を誇示するシンボルであり、“自由への象徴”でもあったのだ。

バイクが自由の象徴であることは、今も昔も、いや英国、アメリカ、日本においても変わることはない。特に50年代のロッカーズ達は、一向に変わろうとしないイギリスの保守的な社会の中で、バイクで自分らしさを表現したのである。

“バイク命”の彼らのことを「カフェバー・カウボーイ(COFFEE BAR COWBOYS)」、「トンナップ・ボーイ(TON-UP BOYS)」と呼んでいた。トンナップとは100mile/h以上で走る連中のことを言い、相手かまわず道路で競争していた。

そのカフェレーサー伝説の発祥地となったのが、『エース・カフェ』『ジョンソン・カフェ』『ソルトボックス・カフェ』などで、そのカフェから次のロータリーをターンして帰る街道レースを行っていた。

エース・カフェは、ロンドンの北環状線道路(ノース・サーキュラー)にあった。客はカフェの低い塀に腰かけ、スタートを待つ。カフェ手前の信号が青に変わった瞬間がスタート合図だ。闇夜の北環状線はレース場と化し、一番先に戻った者を英雄として讃えた。

無理をし過ぎた仲間は命を落とす羽目になったが、マスコミはそれを格好の攻撃材料として取り上げた。そんなこともあってかロッカーズのイメージは、本人達とは無関係に地に落ちていった。

しかし実際には、彼らはバイクを心より愛する若者で、街を徘徊するチンピラとは全く違っていたようだ。ドラッグをやることもなく、勿論、売春婦との関係も無縁だった。なにしろ稼いだ金は、全てバイクにつぎ込み、いかに速いバイクに仕立てるかで頭の中は一杯だったのだから。

彼らの音楽へのこだわりとスピードに命を懸けた生き様はある種、男の象徴のように格好良く映った。それがいまだに不滅の伝説として言い伝えられている。

- 【次の記事へ】

1-2 カフェレーサー『トライトン』

関連する記事

-

立花啓毅さんのコラム

番外編-9 旅の相棒には「ストリート・ツイン」か「ストリート・スクランブラー」がいい

-

立花啓毅さんのコラム

6-23 お勧めはトライアンフ・T100

-

立花啓毅さんのコラム

番外編-8 世界最高峰の技術バトルmotoGP 日本グランプリ

-

立花啓毅さんのコラム

6-22 ベスト・オブ・トライアンフはトロフィー・TR5だ

-

立花啓毅さんのコラム

6-21 李朝の渋さ漂うベロセット『KTT・Mk8』

-

立花啓毅さんのコラム

6-20 名車・アルピーヌA110が復活

-

立花啓毅さんのコラム

6-19 トライアンフの最高速チャレンジ